Braunschweig. Der nächste Vortrag des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig findet am Donnerstag, 21. Juli, um 19 Uhr statt. Den Vortrag »Es ist bei uns erblich … das Schriftstellern der Frauen nämlich« hält die Braunschweigerin Dr. Angela Klein. Es geht dabei um die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Gabriele Reuter (1859 – 1941).

Gabriele Reuter (1859 – 1941) verbrachte ihre Kindheit in Alexandria und Dessau, wo sie an Privatschulen unterrichtet wurde. Nach dem Tod ihres Vaters besuchte sie 1872/73 in Wolfenbüttel Henriette Schrader-Breymanns Töchterpensionat, wo sie im Sinne Fröbelscher Pädagogik zu weiblicher Selbständigkeit angeleitet wurde. Anschließend besorgte sie für ihre kränkelnde Mutter und vier minderjährige Brüder den Haushalt in Neuhaldensleben, seit 1880 in Weimar. 1895 zog sie mit der Mutter nach München, 1899 nach Berlin. Ihre letzten beiden Lebensjahrzehnte verbrachte Gabriele Reuter wieder in Weimar. Ihre literarische Laufbahn begann 1874 mit Artikeln über Ägypten für die „Magdeburger Zeitung“. Auf Einkünfte aus ihrer schriftstellerischen Arbeit angewiesen, wählte Gabriele Reuter die gut vermarktbare exotische Kulisse Ägyptens auch zum Hintergrund ihres schablonenhaften Erstlingsromans „Glück und Geld“ (1888). Angeregt durch Karl Frenzel und Adolf Glaser (1829–1916), entwickelte sie in den folgenden Jahren eine für ihr weiteres Werk typische, im Zeichen des Naturalismus stehende Perspektive und Thematik: die tiefenpsychologische Analyse weiblicher Existenz im Spannungsfeld von sozialem Rollendiktat und Selbstverwirklichung. Die Schilderung der von ihrem Vater unterdrückten, in Wahnsinn endenden Agathe im Hauptwerk „Aus guter Familie, Leidensgeschichte eines Mädchens“ (1895) löste einen Skandal aus und machte den Roman populärer als Theodor Fontanes „Effi Briest“ (1895).

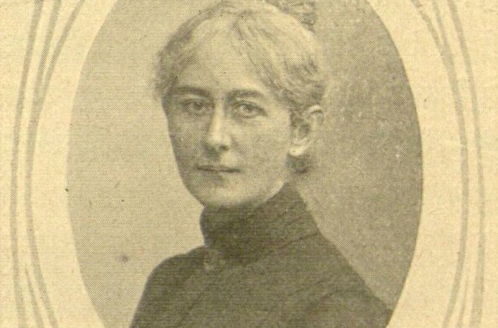

Die Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Gabriele Reuter

Gabriele Reuter (1859 – 1941) Foto: Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte