Braunschweig. Wie Europas technologische Zukunft aussehen kann, zeigt sich unter anderem in Braunschweig: Das Institut für CMOS Design der Technischen Universität Braunschweig hat mit zwei Forschungsprojekten EU-Gremien überzeugt und erhält dafür insgesamt 1,7 Millionen Euro Fördermittel. Das geht aus einer Pressemitteilung der TU Braunschweig hervor.

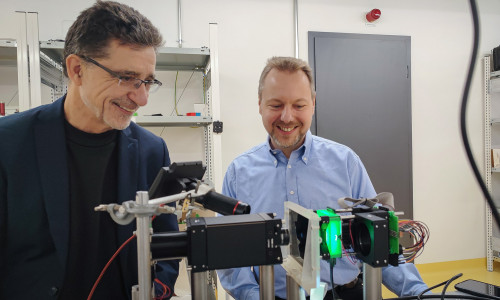

Gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus Europa arbeiten die Teams um Professor Vadim Issakov und Professor Thomas Kämpfe daran, Mikroelektronik sicherer, energieeffizienter und unabhängiger zu machen. Insgesamt fließen in beide EU-Großprojekte rund 150 Millionen Euro, davon 41 Millionen Euro EU-Förderung.

MOSAIC: Radar-Technologie für sichere automatisierte Systeme

Im Projekt „MOSAIC“ entwickeln 49 Partner aus Industrie und Forschung neue Sensorik für automatisierte Systeme, etwa für das autonome Fahren. Ein Ziel: zentrale Bauteile künftig vollständig in Europa zu entwickeln und herzustellen. Die TU Braunschweig steuert dazu ihre Kompetenz in der Radarentwicklung bei.

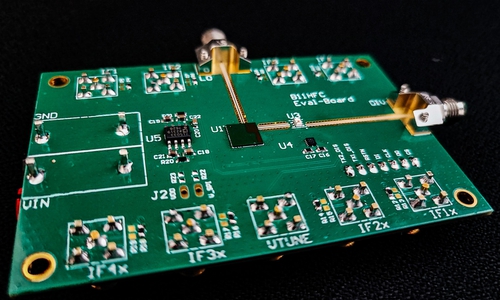

Konkret arbeitet das Team an einem hochintegrierten Radar-Demonstrator, der Teil eines neuartigen 360-Grad-Radars werden soll. Dieses könnte Fahrzeuge unabhängiger von Kameras machen, die bei Nebel, Regen oder Dunkelheit weniger zuverlässig sind. Die Forschenden setzen auf einen digitalen Modulationsansatz, der gegenüber bisherigen Verfahren präzisere Ergebnisse ermöglichen soll. Gleichzeitig stellt die Entwicklung kompakter, äußerst leistungsfähiger Radarchips eine wissenschaftliche Herausforderung dar.

MOSAIC knüpft an die europäische Strategie an, die technologische Souveränität und die gesamte Lieferkette für elektronische Systeme in Europa zu stärken – im Sinne des EU Chips Act.

NeAIxt: Energiesparende Künstliche Intelligenz direkt am Gerät

Blick auf einen Radarchip; wie er in ähnlicher Form auch im MOSAIC-Projekt zum Einsatz kommt. Foto: Laurenz Kötter/TU Braunschweig

Das zweite Projekt, „NeAIxt“, widmet sich der sogenannten Edge-KI. Dabei werden Daten nicht in großen Rechenzentren analysiert, sondern direkt in Geräten selbst verarbeitet. Das spart Zeit, macht die Systeme sicherer und reduziert Abhängigkeiten von Internetverbindungen. Ein Problem: Klassische KI-Systeme benötigen sehr viel Energie.

Die TU Braunschweig nutzt deshalb neuromorphe Konzepte – also Rechenverfahren, die sich am Gehirn orientieren. Das menschliche Gehirn schafft komplexe Leistungen mit nur 20 Watt. Moderne Grafikkarten, die ähnliche Aufgaben übernehmen, benötigen dagegen bis zu mehrere Megawatt.

Das Forschungsteam entwickelt sowohl spezielle KI-Chips als auch dafür optimierte Modelle, sogenannte Spiking Neural Networks. Ein Einsatzgebiet ist das Condition Monitoring: Maschinen sollen künftig selbstständig ihren technischen Zustand überwachen und frühzeitig Störungen erkennen können.

Das übergeordnete Ziel von NeAIxt ist eine europäische Lösung für zuverlässige, energieeffiziente und unabhängige Edge-KI-Anwendungen. Hintergrund: Ohne große Effizienzfortschritte könnte die weltweite Rechenleistung bereits in den 2030er-Jahren einen erheblichen Teil des globalen Energieverbrauchs ausmachen.