Region. Elektroautos gelten als wichtiger Baustein der Mobilitätswende – doch viele Verbraucherinnen und Verbraucher stellen sich nach wie vor die Frage: Gibt es in unserer Region genug Lademöglichkeiten, um Reichweitenangst zu vermeiden?

regionalHeute.de hat bei Kommunen, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), dem ADAC sowie bei den Stadtwerken nachgefragt. Das Ergebnis: Die Region ist beim Ausbau bereits weit gekommen, dennoch bleiben Herausforderungen.

Regionale Ladepunkte im Überblick

Die Dichte an Ladepunkten unterscheidet sich von Stadt zu Stadt. Während Wolfsburg mit fast 1.000 Ladepunkten (Stand 1. Mai 2025) bereits als Vorreiter gilt, sind andere Landkreise noch im Aufbau. Laut Stadt Wolfsburg waren zum Stichtag 967 öffentlich zugängliche Ladepunkte gemeldet – darunter Angebote des Volkswagen Konzerns, der LSW, Tankstellenketten, Handel und Gewerbe. „Wolfsburg ist deutschlandweit Vorreiter in Sachen Ladeinfrastruktur“, betont Stadtsprecher Ralf Schmidt.

Auch andere Städte und Landkreise ziehen nach. Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt hat für die Region die folgenden Zahlen zusammengestellt (Stand 2025):

Braunschweig: 853 Ladepunkte (davon 723 Normalladepunkte, 130 Schnellladepunkte)

Salzgitter: 282 Ladepunkte (222 NLP, 60 SLP)

Wolfsburg: 970 Ladepunkte (865 NLP, 105 SLP)

Gifhorn: 253 Ladepunkte (201 NLP, 52 SLP)

Peine: 241 Ladepunkte (129 NLP, 112 SLP)

Helmstedt: 161 Ladepunkte (62 NLP, 99 SLP)

Wolfenbüttel: 84 Ladepunkte (44 NLP, 40 SLP)

Goslar: 275 Ladepunkte (185 NLP, 90 SLP)

In Peine wurde außerdem die Ladeinfrastruktur durch die Initiative „pe-mobil“ vorangetrieben, wie die Stadt mitteilt. Gemeinsam mit den Stadtwerken Peine und regionalen Partnern entstanden bislang 75 Ladepunkte. Ein Highlight sei der Ladepark am Schokoladenhaus der Firma Rausch mit 44 Schnellladesäulen von Tesla und EnBW.

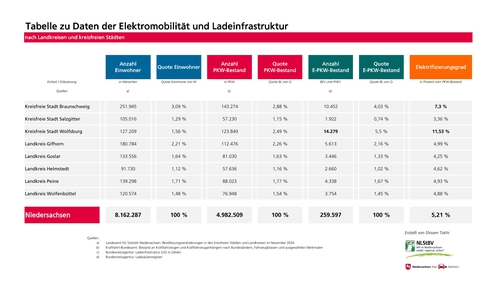

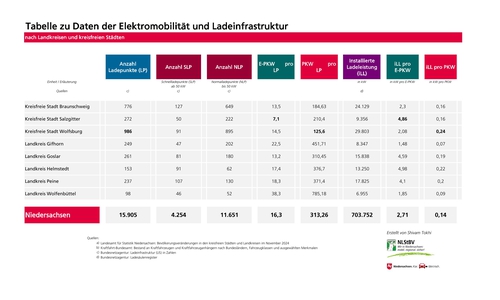

Tabelle zu Daten der Elektromobilität und Ladeinfrastruktur (1). Foto: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Tabelle zu Daten der Elektromobilität und Ladeinfrastruktur (2). Foto: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Ausbaupläne bis 2030

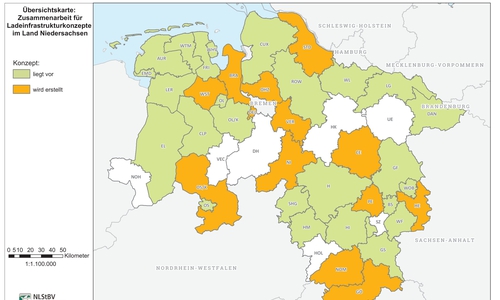

Der weitere Ausbau wird von den Kommunen selbst vorangetrieben. Grundlage ist häufig ein sogenanntes Ladeinfrastrukturkonzept (LIS-Konzept). Laut der NLStBV haben bereits mehr als 50 Prozent der niedersächsischen Landkreise ein solches Konzept erarbeitet, bis Ende 2025 sollen es 85 Prozent sein. Gifhorn, Wolfenbüttel und Goslar haben ihre Konzepte Ende 2024 vorgestellt, Helmstedt und Peine arbeiten aktuell daran. Wolfsburg und Braunschweig verfügen bereits über eigene Konzepte. Das Ziel sei eine bedarfsgerechte Verteilung von Ladepunkten unterschiedlicher Leistung. Die NLStBV betont, dass dabei sowohl Normallader als auch Schnelllader eingeplant werden müssen.

Lademöglichkeiten: Von Wallbox bis Schnelllader

E-Auto-Fahrerinnen und Fahrer haben mehrere Optionen:

Private Wallbox (11–22 kW):

Die komfortabelste Lösung für Eigenheimbesitzende. Das Auto lädt über Nacht zum günstigen Haushaltsstromtarif.

Laden am Arbeitsplatz:

Viele Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitenden inzwischen Lademöglichkeiten – teilweise sogar kostenlos.

Öffentliche Normalladepunkte (AC, 11–22 kW):

Ideal für längere Standzeiten, etwa beim Einkaufen. Eine volle Ladung dauert 4–5 Stunden.

Öffentliche Schnellladepunkte (DC, 50–500 kW):

Für Langstreckenfahrten unverzichtbar – das Auto ist in 10–30 Minuten wieder fahrbereit. Allerdings sind die Preise hier meist höher.

Ein Problem dabei ist jedoch - die Preisgestaltung sei derzeit unübersichtlich. Die NLStBV verweist auf eine Bundesratsinitiative, nach der die „aktuelle Preisgestaltung des öffentlichen Ladestroms den Transformationsprozess hemmt“. Der ADAC fordert deshalb mehr Transparenz und faire Preise.

Zusammenarbeit für Ladeinfrastrukturkonzepte im Land Niedersachsen. Foto: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Reichweitenangst: Wie Verbraucher sie überwinden können

Viele Skeptiker sorgen sich, mit leerem Akku liegenzubleiben. Doch laut ADAC ist diese Angst unbegründet: Moderne E-Autos schaffen zwischen 300 und 800 Kilometern mit einer Ladung. Zudem verfügen viele Fahrzeuge über Navigationssysteme, die automatisch die nächste Ladestation einplanen. Auch Apps wie EnBW mobility+, Plugsurfing oder Nextcharge helfen, Ladepunkte zu finden und zu reservieren. Ein kurzer Ladestopp von 15–30 Minuten lässt sich gut als Pause nutzen.

Zukunftstechnologien: Bidirektionales Laden und neue Batterien

Ein spannendes Zukunftsthema ist das bidirektionale Laden. Dabei können E-Autos nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch wieder abgeben – etwa ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz. Auch bei den Batterien gibt es Fortschritte. Besonders im Fokus:

Feststoffbatterien:

Höhere Energiedichte, kürzere Ladezeiten und mehr Sicherheit. Erste Modelle sind in Entwicklung.

LFP-Akkus (Lithium-Eisenphosphat):

Robust, kostengünstig und extrem schnell ladbar. Schon nach 5–6 Minuten ist ein Akku zu 80 Prozent gefüllt.

Diese Entwicklungen sollen die Alltagstauglichkeit und Effizienz von Elektroautos weiter steigern.