Salzgitter. In unregelmäßigen Abständen veröffentlicht die Stadt Salzgitter Berichte der Ortsheimatpfleger. Darin sollen die Stadtteile vorgestellt werden. Weiterhin wird dadurch auf die besondere Arbeit der Stadtexperten aufmerksam gemacht. regionalHeute.de stellt diese in einer Serie vor. Heute geht es weiter mit Reinhard Försterling für Gebhardshagen.

Eine Burg mitten in der Stadt

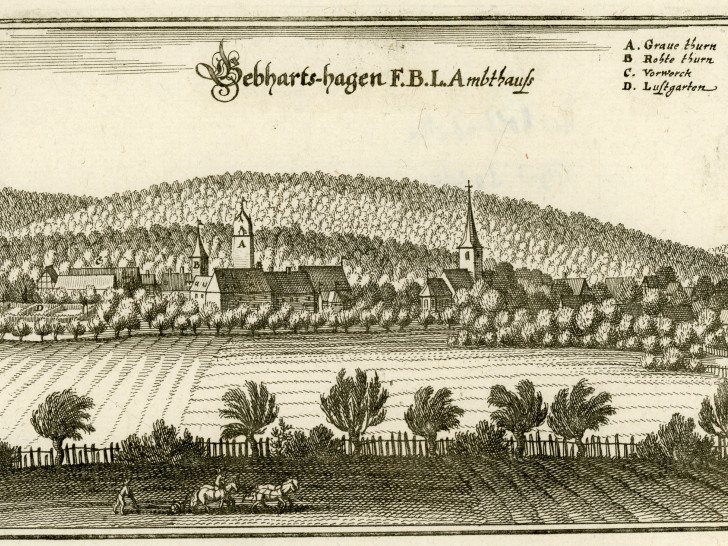

Ziemlich genau in der Stadtmitte Salzgitters liegt der viertgrößte Stadtteil Gebhardshagen, der mit Calbecht, Engerode und Heerte zur Ortschaft West gehört. In den schriftlichen Quellen erscheinen zuerst die Edelherren von Hagen (1179 sicher, vielleicht bereits 1146 oder 1129), dann die Burg (1186) und schließlich das Dorf (1235). Ende des 13. Jahrhunderts waren die welfischen Herzöge Herren der Burg, belehnten die Herren von Bortfeld damit und diese setzten den in ihrer Familie häufigen Vornamen „Gebhard“ vor den oft zu findenden Namen „Hagen“. Das Dorf behielt bis in das 16. Jahrhundert den Namen „Hagen“. Der steigenden Bedeutung des Ortes – die Bauern aus den benachbarten Weddem und Kirchheerte hatten sich angesiedelt und ihre Dörfer wüst werden lassen – wurde mit der Errichtung eines Amts Rechnung getragen.

Der Amtsbezirk Gebhardshagen bestand bis 1807, dem Beginn des Königreichs Westfalen. Verwalter des Amtes war der Amtmann, der später gleichzeitig Pächter der Domäne war. Unter den vielen Pächtern führte mit Charlotte Beate Eleonore von Münchhausen, geborene von Bardeleben (1759-1831), der Witwe des Levin Friedrich Ernst von Münchhausen, erstmals eine Frau die Domäne in Gebhardshagen. Frau von Münchhausen brach aus dem Rollenverständnis ihrer Zeit aus. Ebenso der am 14. September 1852 in Gebhardshagen geborene Carl Christoph Hermann Lattemann, der einer der bedeutendsten deutschen Ballonfahrer und Fallschirmspringer war. In der Region Watenstedt-Salzgitter geriet die dörfliche Welt im nationalsozialistischen Deutschland völlig in Unordnung mit dem Teufen der Schächte und dem Aufbau der Hütte, mit den vielen Lagern und einem verstärkten Wohnungsbau. Viele Menschen kamen auch nach Gebhardshagen, vor allem Menschen katholischen Glaubens, die aus anderen Bergbauregionen als Arbeitskräfte gekommen waren und hier in einem protestantischen Ort mit vielleicht ein, zwei katholischen Familien versuchten, ein neues Zuhause aufzubauen und die zudem, wie die Gebhardshagener auch, die Todesnachrichten von der Front verarbeiten mussten.

Durch Arbeitsplätze im Bergbau entwickelte sich Einwohnerzahl nach oben

Die Nachkriegszeit wurde gemeinsam gemeistert von Einheimischen und Zugezogenen, von Katholiken und Protestanten. Neben dem sozialen Umfeld veränderte sich auch die Arbeitswelt der Gebhardshagener. Vor allem durch die Arbeitsplätze im Bergbau entwickelte sich die Einwohnerzahl in Gebhardshagen nach oben. Eine zweite evangelische Kirche wurde gebaut und eine zweite Schule, neue Geschäfte wurden eröffnet und neue Bankgebäude, Sportanlagen wurden erstellt und ein neues Schwimmbad. Dann gingen die Beschäftigtenzahlen im Gebhardshagener Bergbau ab Ende der 1960er Jahre zurück. Viele ehemalige Bergleute fanden in der Umgebung neue Arbeitsplätze, vor allem in der Hütte. In den beiden Nachkriegsjahrzehnten entwickelte Strukturen begannen sich aufzulösen. Das Miteinander aber ist weiter (oder wieder) vorhanden. Die beiden Kirchengemeinden, die Vereine im Stadtteile und andere arbeiten daran.